2020年11月25日

いと、お菓子!2020 9 月

ご案内

仲秋・旧暦8月は葉月、月が最も美しいとされる時期。「月見月」の別名も有り、十五夜の名月は勿論、日ごとに満ちていく上り月の頃から、雨や雲で見えなくても、また欠け始めても、月が気になってしょうがありません。

暑さが和らいで、しおれていた草や葉が活力を取り戻す頃、「草津月」「壮月」などの異名もあります。

はりはら塾

おはぎ・糸切り団子

「おはぎ」(御萩)あるいは「はぎのもち」(萩の餅)は、もち米とうるち米を混ぜたもの(または単にもち米)を、蒸すあるいは炊き、米粒が残る程度に軽く搗いて丸めたものに、餡をまぶした食べ物である。米を半分潰すことから「はんごろし」と呼ばれることもある。「ぼたもち」との関係については諸説。おもにお彼岸の供物として食される。春のものを「ぼたもち」、秋のものを「おはぎ」とする説。語源については、それぞれ、「ぼたもち」については牡丹の花に似せてこれを見立てたものであるとする説があり、「おはぎ」については萩の花が咲き乱れている様子に見立てたものであるとする説がある。その上で春のものは「ぼたもち」、秋のものは「おはぎ」と名前が異なっているだけであるとする説がある。なお、東京では春秋ともに「おはぎ」と呼んでいたように記憶している。その他に「ぼたもち」は、ぼたぼたした感じに由来するという説。地方によってこし餡を使ったものをぼたもち、つぶ餡や煮た小豆そのままを使ったものをおはぎ(逆の場合もあり)。二口程度で食べられる小さいものをおはぎ、それより大きいものをぼたもち。とするなど、さまざまな場合がある。また食材事典などでは食品としては同じものであり「ぼたもち」と「おはぎ」は名前が異なるだけで同じものを指すものとして扱われている場合も多く、ぼたもちとおはぎとの区別は次第に薄れている。

諺の「棚から牡丹餅」努力することなしに予期しない幸運が舞い込んでくること。「たなぼた」と省略することもある。「開いた口に牡丹餅」ともいう。

県営吉田公園「緑化大学」

お題 「仲秋」

初紅葉・青柿 練り切り製

仲秋・旧暦8月は葉月、月が最も美しいとされる時期。「月見月」の別名も有り、十五夜の名月は勿論、日ごとに満ちていく上り月の頃から、雨や雲で見えなくても、また欠け始めても、月が気になってしょうがありません。

暑さが和らいで、しおれていた草や葉が活力を取り戻す頃、「草津月」「壮月」などの異名もあります。

はりはら塾

おはぎ・糸切り団子

「おはぎ」(御萩)あるいは「はぎのもち」(萩の餅)は、もち米とうるち米を混ぜたもの(または単にもち米)を、蒸すあるいは炊き、米粒が残る程度に軽く搗いて丸めたものに、餡をまぶした食べ物である。米を半分潰すことから「はんごろし」と呼ばれることもある。「ぼたもち」との関係については諸説。おもにお彼岸の供物として食される。春のものを「ぼたもち」、秋のものを「おはぎ」とする説。語源については、それぞれ、「ぼたもち」については牡丹の花に似せてこれを見立てたものであるとする説があり、「おはぎ」については萩の花が咲き乱れている様子に見立てたものであるとする説がある。その上で春のものは「ぼたもち」、秋のものは「おはぎ」と名前が異なっているだけであるとする説がある。なお、東京では春秋ともに「おはぎ」と呼んでいたように記憶している。その他に「ぼたもち」は、ぼたぼたした感じに由来するという説。地方によってこし餡を使ったものをぼたもち、つぶ餡や煮た小豆そのままを使ったものをおはぎ(逆の場合もあり)。二口程度で食べられる小さいものをおはぎ、それより大きいものをぼたもち。とするなど、さまざまな場合がある。また食材事典などでは食品としては同じものであり「ぼたもち」と「おはぎ」は名前が異なるだけで同じものを指すものとして扱われている場合も多く、ぼたもちとおはぎとの区別は次第に薄れている。

諺の「棚から牡丹餅」努力することなしに予期しない幸運が舞い込んでくること。「たなぼた」と省略することもある。「開いた口に牡丹餅」ともいう。

県営吉田公園「緑化大学」

お題 「仲秋」

初紅葉・青柿 練り切り製

2020年08月28日

いと、お菓子!2020 8月

8月講座のご案内

旧暦七月は文月、暦はもう秋を告げます。本来の七夕は、この時期で、月の異称も「七夕月」「七夜月」など、七夕に関する名前があります。文月も、七夕の夜に書を拡げて夜気にさらす「文拡月」が語源とか。ロマンチックなところでは、「愛逢月」なども。。星を見上げ、様々に思いをはせるひとときが、秋の始まりだったようです。

第5回の講座をご案内いたします。

はりはら塾

キャラメルムース

「キャラメル」は、生クリーム・水飴・砂糖・バターなどを熱して溶かし、それを冷やし固めることで作るソフトキャンディの一種。その原型となる菓子は、アラブ人がクレタ島において考案したといわれています。彼らがアジアで入手したサトウキビを領地で栽培し、そこから得られたシロップや氷砂糖を精製し、製造した砂糖菓子がその原型です。これらは11世紀に十字軍によってヨーロッパに持ち帰られ、16世紀にはカトリーヌ・ド・メディシスによってフランスにもたらされます。フランスで発展した砂糖菓子から、アンリ・ルルーは故郷ブルターニュ産の塩を用い塩バターキャラメルを作ります。ブルターニュやノルマンディーは乳製品も豊富な土地柄であり、これを活かすことで現代のキャラメルは誕生することになりました。近年は、地域の特産・フレーバーを用いた様々なご当地キャラメル・生キャラメルが製造・販売されています。

冷たいムースやババロアが、舌の上でとろけながら消えていくのは、幸せの一瞬。。。素材のフレッシュな風味を、生クリームやメレンゲで封じ込めた冷菓は、夏だけではなく四季を通して楽しめるデザートです。それぞれの個性あふれる一品を見つけましょう。。

甘く香ばしいキャラメルのムースに、焦がしたアーモンドのスライスを散らしてアクセントにします。ゼラチンを入れたキャラメルのとろみの付け加減が、なめらかな口当たりのポイントです。

緑化大学

お題「初秋」 小菊・ヘラ菊

菓子銘 小菊・乙女菊・夏菊

旧暦七月は文月、暦はもう秋を告げます。本来の七夕は、この時期で、月の異称も「七夕月」「七夜月」など、七夕に関する名前があります。文月も、七夕の夜に書を拡げて夜気にさらす「文拡月」が語源とか。ロマンチックなところでは、「愛逢月」なども。。星を見上げ、様々に思いをはせるひとときが、秋の始まりだったようです。

第5回の講座をご案内いたします。

はりはら塾

キャラメルムース

「キャラメル」は、生クリーム・水飴・砂糖・バターなどを熱して溶かし、それを冷やし固めることで作るソフトキャンディの一種。その原型となる菓子は、アラブ人がクレタ島において考案したといわれています。彼らがアジアで入手したサトウキビを領地で栽培し、そこから得られたシロップや氷砂糖を精製し、製造した砂糖菓子がその原型です。これらは11世紀に十字軍によってヨーロッパに持ち帰られ、16世紀にはカトリーヌ・ド・メディシスによってフランスにもたらされます。フランスで発展した砂糖菓子から、アンリ・ルルーは故郷ブルターニュ産の塩を用い塩バターキャラメルを作ります。ブルターニュやノルマンディーは乳製品も豊富な土地柄であり、これを活かすことで現代のキャラメルは誕生することになりました。近年は、地域の特産・フレーバーを用いた様々なご当地キャラメル・生キャラメルが製造・販売されています。

冷たいムースやババロアが、舌の上でとろけながら消えていくのは、幸せの一瞬。。。素材のフレッシュな風味を、生クリームやメレンゲで封じ込めた冷菓は、夏だけではなく四季を通して楽しめるデザートです。それぞれの個性あふれる一品を見つけましょう。。

甘く香ばしいキャラメルのムースに、焦がしたアーモンドのスライスを散らしてアクセントにします。ゼラチンを入れたキャラメルのとろみの付け加減が、なめらかな口当たりのポイントです。

緑化大学

お題「初秋」 小菊・ヘラ菊

菓子銘 小菊・乙女菊・夏菊

2020年08月28日

いと、お菓子!2020 7月

7月のご案内

梅雨明けが待ち遠しいですが、その後に本格的な暑さが訪れるのが「水無月」。涼しい風が吹くのを待つので「風待月」、蝉が盛んに鳴く頃なので「蝉羽月」、但しこれは、蝉羽衣からで、薄物の着物を着る月との意味だとか。梅雨時期の温かい南風を「温風」、暖房器具の表示みたいですが、夏の季語です。この風には色があるようで、最初は黒南風、中頃は荒南風、終わり頃は白南風。風が白く感じたら梅雨明けです。

第4回の講座をご案内いたします。

はりはら塾

水まんじゅう

練り切り体験「朝の花」

葛粉は、クズの根から製造した澱粉です。各種デンプンのうち、もっとも良質とされています。吉野(奈良県)の国栖(くず)で生産されるものが有名で、吉野葛と呼ばれます。他に、福岡県の筑前(ちくぜん)葛、三重県の伊勢(いせ)葛、福井県の若狭(わかさ)葛も有名で、クズの語自体、国栖に由来するとも説かれます。

秋の終わりから初春にかけて発芽前に根を掘り起こし、よく水洗いして平石の上で砕く。これをザルに入れて水槽の中でかき混ぜ、デンプンを洗い出す。デンプン液は、細かい繊維などを除くため、さらに布袋に入れて漉す。静置するとデンプンが沈殿するので、上澄み液を捨て、デンプンが純白になるまで水さらしを繰り返す。十分さらしたデンプンの水分を除き、適当な大きさに砕いて乾燥する。葛粉が不ぞろいの塊状をしているのは、このためです。生産には手間がかかり生産量が少なく高価なため、市販の葛粉と称するものは、他の澱粉を混合してあることもあり、価格もピンキリです。

葛粉を少量の水で溶き、これに熱湯を加えた葛湯は、病人や小児の栄養食として昔から重用されていて、漢方のかぜ薬である葛根湯(かっこんとう)も主成分はこの葛根です。菓子では、葛桜、葛まんじゅう、葛切り、葛ちまきなどの原料として用いられている。透明感のある生地は見るからに涼しげで、ひんやりつるんとした口当たりが楽しめます。

水まんじゅうと呼ぶその由来は、涼しそうなフォルムとくずのデンプンで餡を包んで水に冷やすという所から来たものです。現在の水まんじゅうは、明治30年ころに菓子屋の上田屋文七が水につけておいても流れないわらび粉を、適量くずデンプンに混ぜて水まんじゅうを作ったのが始まりとされ。岐阜県の大垣市を代表する夏の風物詩です。クズ菓子は、水の質が良い和菓子どころであるこの地では、江戸末期から葛菓子が庶民に親しまれていたのです。

今回は、黒糖味を効かせた葛生地で、白餡を包み込みます。

緑化大学

お題「小暑」 朝顔・石清水(鹿の子)

梅雨明けが待ち遠しいですが、その後に本格的な暑さが訪れるのが「水無月」。涼しい風が吹くのを待つので「風待月」、蝉が盛んに鳴く頃なので「蝉羽月」、但しこれは、蝉羽衣からで、薄物の着物を着る月との意味だとか。梅雨時期の温かい南風を「温風」、暖房器具の表示みたいですが、夏の季語です。この風には色があるようで、最初は黒南風、中頃は荒南風、終わり頃は白南風。風が白く感じたら梅雨明けです。

第4回の講座をご案内いたします。

はりはら塾

水まんじゅう

練り切り体験「朝の花」

葛粉は、クズの根から製造した澱粉です。各種デンプンのうち、もっとも良質とされています。吉野(奈良県)の国栖(くず)で生産されるものが有名で、吉野葛と呼ばれます。他に、福岡県の筑前(ちくぜん)葛、三重県の伊勢(いせ)葛、福井県の若狭(わかさ)葛も有名で、クズの語自体、国栖に由来するとも説かれます。

秋の終わりから初春にかけて発芽前に根を掘り起こし、よく水洗いして平石の上で砕く。これをザルに入れて水槽の中でかき混ぜ、デンプンを洗い出す。デンプン液は、細かい繊維などを除くため、さらに布袋に入れて漉す。静置するとデンプンが沈殿するので、上澄み液を捨て、デンプンが純白になるまで水さらしを繰り返す。十分さらしたデンプンの水分を除き、適当な大きさに砕いて乾燥する。葛粉が不ぞろいの塊状をしているのは、このためです。生産には手間がかかり生産量が少なく高価なため、市販の葛粉と称するものは、他の澱粉を混合してあることもあり、価格もピンキリです。

葛粉を少量の水で溶き、これに熱湯を加えた葛湯は、病人や小児の栄養食として昔から重用されていて、漢方のかぜ薬である葛根湯(かっこんとう)も主成分はこの葛根です。菓子では、葛桜、葛まんじゅう、葛切り、葛ちまきなどの原料として用いられている。透明感のある生地は見るからに涼しげで、ひんやりつるんとした口当たりが楽しめます。

水まんじゅうと呼ぶその由来は、涼しそうなフォルムとくずのデンプンで餡を包んで水に冷やすという所から来たものです。現在の水まんじゅうは、明治30年ころに菓子屋の上田屋文七が水につけておいても流れないわらび粉を、適量くずデンプンに混ぜて水まんじゅうを作ったのが始まりとされ。岐阜県の大垣市を代表する夏の風物詩です。クズ菓子は、水の質が良い和菓子どころであるこの地では、江戸末期から葛菓子が庶民に親しまれていたのです。

今回は、黒糖味を効かせた葛生地で、白餡を包み込みます。

緑化大学

お題「小暑」 朝顔・石清水(鹿の子)

2020年08月28日

いと、お菓子!2020 6月

牧之原市「はりはら塾」・吉田公園「緑化大学」の講座は

新型コロナ感染症予防対策のために6月からのスタートでした

はりはら塾

開講のご案内

仲夏の候、「芒種」。「芒」はイネ科の植物特有の実につく細い毛のような部分のことで、穀物の種をまく時期という意味です。カマキリが生まれ、蛍が飛び交うのも、この季節です。また、すぐにでも梅雨入りしてもおかしくない気候にもなってきました。「皐月」「五月雨月」「早苗月」などの異名もあり、やわらかな緑は、いつ見ても、清々しく眺められる風景だと思います。

さて、新型コロナウイルスの感染症予防の為に開講を延期していた「はりはら塾」が、6月より開講されると、事務局より連絡がありました。皆様に、ご応募いただきました「いと、お菓子!」も、6月より開講をいたします。

開講のご連絡が遅くなり、申し訳ありません。今後の情勢の変化による講座運営等の変更は、事務局の指示に従いますのでご了承ください。

事務局より、感染防止について、以下の注意事項がありましたので、遵守願います。

*三密(密閉・密集・親密)を避ける。

*室内の換気、使用する部屋や使用器具など共有物の消毒

*講座前の体調チェック。 ご自宅での検温、参加者の把握

*受講時のマスク着用

*手洗い・うがい・手指の殺菌消毒の徹底(自分用に殺菌用アルコールなどがあれば持参くださると助かります)

*2週間以内に感染が流行している地域に出かけた方、又は、家族に該当者がいらっしゃる場合は、受講をお控えください。

レアチーズタルト

遊牧民の暮らしの中から生まれた「チーズ」。それが古代ギリシャの時代にチーズケーキに発展したのだとか・・・。紀元前776年の第1回古代オリンピック期間中には、アスリートにふるまわれたとの記録もあるようです。「チーズ」の日本への伝来は奈良時代、「チーズケーキ」は明治時代に書物で「ライスチーズケーキ」なるものが紹介され、明治後期の料理本では「チーズソフレー」なる記述も。。現在のようなものは昭和になってから冷蔵庫の開発によって人気を集めました。スフレ、ベイクド、そしてレア。。お好みはどれでしょうか???

今回の「レアチーズタルト」は、クリームチーズに生クリームを混ぜ合わせ、冷やし固めたケーキで「チーズクリームケーキ」とも呼ばれます。レモン果汁を加えて、さっぱり感とタルトのザクザク食感の両方を楽しめる仕上げをします。

吉田公園「緑化大学」

開講のご案内

令和2年度緑化大学講座開講について

薫風の候、「小満」。麦の穂が少しだけ実り、満ちてきた・・。これが、本来の意味だそうですが、現在では、「万物が次第に成長して天地に満ち始める時期」と解釈されています。命があふれんばかりに躍動する時期ということでしょうか。

さて、新型コロナウイルスの感染症予防の為に開講を延期していた緑化大学講座が、6月より開講される予定と、事務局より連絡がありました。皆様に、ご応募いただきました「いと、お菓子!」も、6月より開講をいたします。今年度の講座への参加について、ご都合の変った(不参加やもう暫く欠席したいなど)方は、恐縮ですが、5月23日までに下記まで連絡を願います。

今後の情勢の変化により、講座運営等は、事務局の指示に従いますのでご了承ください。

事務局より、感染防止について、以下の注意事項がありましたので、遵守願います。

*三密(密閉・密集・親密)を避ける。

*講座前の体調チェック。 ご自宅での検温、参加者の把握

*受講時のマスク着用

*手洗い・器具の殺菌消毒の徹底 (殺菌用アルコールなどがあれば持参くださると助かります)

*2週間以内に東京・神奈川などの特定警戒地域に出かけた方、又は、家族に該当者がいらっしゃる場合は、受講をお控えください。

お題「仲夏」

青梅・薔薇(練り切り製)

新型コロナ感染症予防対策のために6月からのスタートでした

はりはら塾

開講のご案内

仲夏の候、「芒種」。「芒」はイネ科の植物特有の実につく細い毛のような部分のことで、穀物の種をまく時期という意味です。カマキリが生まれ、蛍が飛び交うのも、この季節です。また、すぐにでも梅雨入りしてもおかしくない気候にもなってきました。「皐月」「五月雨月」「早苗月」などの異名もあり、やわらかな緑は、いつ見ても、清々しく眺められる風景だと思います。

さて、新型コロナウイルスの感染症予防の為に開講を延期していた「はりはら塾」が、6月より開講されると、事務局より連絡がありました。皆様に、ご応募いただきました「いと、お菓子!」も、6月より開講をいたします。

開講のご連絡が遅くなり、申し訳ありません。今後の情勢の変化による講座運営等の変更は、事務局の指示に従いますのでご了承ください。

事務局より、感染防止について、以下の注意事項がありましたので、遵守願います。

*三密(密閉・密集・親密)を避ける。

*室内の換気、使用する部屋や使用器具など共有物の消毒

*講座前の体調チェック。 ご自宅での検温、参加者の把握

*受講時のマスク着用

*手洗い・うがい・手指の殺菌消毒の徹底(自分用に殺菌用アルコールなどがあれば持参くださると助かります)

*2週間以内に感染が流行している地域に出かけた方、又は、家族に該当者がいらっしゃる場合は、受講をお控えください。

レアチーズタルト

遊牧民の暮らしの中から生まれた「チーズ」。それが古代ギリシャの時代にチーズケーキに発展したのだとか・・・。紀元前776年の第1回古代オリンピック期間中には、アスリートにふるまわれたとの記録もあるようです。「チーズ」の日本への伝来は奈良時代、「チーズケーキ」は明治時代に書物で「ライスチーズケーキ」なるものが紹介され、明治後期の料理本では「チーズソフレー」なる記述も。。現在のようなものは昭和になってから冷蔵庫の開発によって人気を集めました。スフレ、ベイクド、そしてレア。。お好みはどれでしょうか???

今回の「レアチーズタルト」は、クリームチーズに生クリームを混ぜ合わせ、冷やし固めたケーキで「チーズクリームケーキ」とも呼ばれます。レモン果汁を加えて、さっぱり感とタルトのザクザク食感の両方を楽しめる仕上げをします。

吉田公園「緑化大学」

開講のご案内

令和2年度緑化大学講座開講について

薫風の候、「小満」。麦の穂が少しだけ実り、満ちてきた・・。これが、本来の意味だそうですが、現在では、「万物が次第に成長して天地に満ち始める時期」と解釈されています。命があふれんばかりに躍動する時期ということでしょうか。

さて、新型コロナウイルスの感染症予防の為に開講を延期していた緑化大学講座が、6月より開講される予定と、事務局より連絡がありました。皆様に、ご応募いただきました「いと、お菓子!」も、6月より開講をいたします。今年度の講座への参加について、ご都合の変った(不参加やもう暫く欠席したいなど)方は、恐縮ですが、5月23日までに下記まで連絡を願います。

今後の情勢の変化により、講座運営等は、事務局の指示に従いますのでご了承ください。

事務局より、感染防止について、以下の注意事項がありましたので、遵守願います。

*三密(密閉・密集・親密)を避ける。

*講座前の体調チェック。 ご自宅での検温、参加者の把握

*受講時のマスク着用

*手洗い・器具の殺菌消毒の徹底 (殺菌用アルコールなどがあれば持参くださると助かります)

*2週間以内に東京・神奈川などの特定警戒地域に出かけた方、又は、家族に該当者がいらっしゃる場合は、受講をお控えください。

お題「仲夏」

青梅・薔薇(練り切り製)

2020年01月21日

いと、お菓子!2019 1月

ご案内

謹 賀 新 年

本年も宜しくお願い致します

睦月、人と仲睦まじくする月。人とのつながりが最も感じられるのが、特別な事づくしのお正月でしょうか。年が新しくなることを「変わる」ではなく「明ける」と表現するのは、静かに厳かに始まる日本の正月にはぴったりの表現に思います。御目出度い年明けに感謝して令和2年をスタートしましょう。

はりはら塾 いと、お菓子!

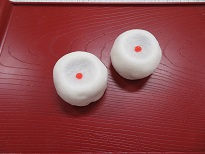

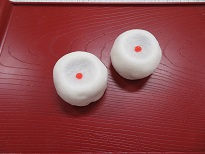

笑くぼ饅頭(薯蕷饅頭)

薯蕷(じょうよ)とは、大和芋、山芋、つくね芋などを指します。この薯蕷芋を饅頭の皮に用いた蒸し菓子を「薯蕷饅頭」と呼びます。薯蕷を米粉や小麦粉のつなぎに使い蒸して作ります。薯蕷は蒸すとふくらむ性質があるので、出来上がった饅頭の皮は、芋の香りも良く、風味豊かで、フワッとした優しい食感の饅頭が出来上がります。余談ですが、お好み焼きにも山芋を入れ、フワッと仕上げます。。

製法には、関東式・関西式があり、それぞれに「そば饅頭」・「上用饅頭」の別名もあります。材料である「上用粉」は、関西方面で使われる細かい上質の米粉です。うるち米を挽き、乾燥したものを「上新粉」、柏餅や団子、外郎などに使います。これをより細かくしたのが「上用粉」です。京都などでは、「薯蕷粉」とも呼ばれます。

仕上がりが純白なので鮮やかな着色が出来ます。祝いの紅白、仏事の青白、薄皮をむいておぼろに。また、膨張剤を使用しないので、膨らみが少なく、木型や布巾絞りなどでの成形も可能です。茶席で饅頭といえば、薯蕷饅頭を意味します。

この菓子を食べると、その作り手のレベルがわかるといわれるほどです。シンプルなのに、総合的な技術とセンスの集約であるため、職人の技量が表れるのだとか・・・(-_-。。。

県営吉田公園しずかちゃん「緑化大学」

お題「早春」

うぐいす餅・練り切り(水仙)

初音 うぐいす餅

求肥の生地で漉し餡を包み、両端をつまんで成形し、愛らしいウグイスの形に見立てたもの。単純な作りですが、ウグイス色と可愛らしい形が春の訪れを連想させてくれます。。

謹 賀 新 年

本年も宜しくお願い致します

睦月、人と仲睦まじくする月。人とのつながりが最も感じられるのが、特別な事づくしのお正月でしょうか。年が新しくなることを「変わる」ではなく「明ける」と表現するのは、静かに厳かに始まる日本の正月にはぴったりの表現に思います。御目出度い年明けに感謝して令和2年をスタートしましょう。

はりはら塾 いと、お菓子!

笑くぼ饅頭(薯蕷饅頭)

薯蕷(じょうよ)とは、大和芋、山芋、つくね芋などを指します。この薯蕷芋を饅頭の皮に用いた蒸し菓子を「薯蕷饅頭」と呼びます。薯蕷を米粉や小麦粉のつなぎに使い蒸して作ります。薯蕷は蒸すとふくらむ性質があるので、出来上がった饅頭の皮は、芋の香りも良く、風味豊かで、フワッとした優しい食感の饅頭が出来上がります。余談ですが、お好み焼きにも山芋を入れ、フワッと仕上げます。。

製法には、関東式・関西式があり、それぞれに「そば饅頭」・「上用饅頭」の別名もあります。材料である「上用粉」は、関西方面で使われる細かい上質の米粉です。うるち米を挽き、乾燥したものを「上新粉」、柏餅や団子、外郎などに使います。これをより細かくしたのが「上用粉」です。京都などでは、「薯蕷粉」とも呼ばれます。

仕上がりが純白なので鮮やかな着色が出来ます。祝いの紅白、仏事の青白、薄皮をむいておぼろに。また、膨張剤を使用しないので、膨らみが少なく、木型や布巾絞りなどでの成形も可能です。茶席で饅頭といえば、薯蕷饅頭を意味します。

この菓子を食べると、その作り手のレベルがわかるといわれるほどです。シンプルなのに、総合的な技術とセンスの集約であるため、職人の技量が表れるのだとか・・・(-_-。。。

県営吉田公園しずかちゃん「緑化大学」

お題「早春」

うぐいす餅・練り切り(水仙)

初音 うぐいす餅

求肥の生地で漉し餡を包み、両端をつまんで成形し、愛らしいウグイスの形に見立てたもの。単純な作りですが、ウグイス色と可愛らしい形が春の訪れを連想させてくれます。。

2020年01月21日

いと、お菓子!2019 12月

ご案内

木の葉が散り終えて、本格的な冬を迎える季節。低く重い灰色の雲が空を塞ぐ事を雪曇。遠くの山は雪化粧をします。雪は結晶の美しさから花に例えられ、「雪の華・不香(ふきょう)の花・六華(りっか)」などの名を持ち、「銀世界・白銀」などと、銀色で表現される事も多いです。雪は本来、雨かんむりに箒を表す「彗」、掃くことができる雨との意味と同時に、雪(すす)ぐとも読んで「掃いて清める」という意味もあったとか・・・。

雪が珍しいこの地域、粋な雪見の宴にも憧れます。

はりはら塾「いと、お菓子!」

ケーキ(ガナッシュクリーム)

師走、おこたが恋しい季節です。七日は二十四節季の「大雪」、八日の「正月事始め」では、一年の感謝を込めて家の道具を片付けましょう。親のいう事をきかない子のところには山から「一つ目小僧」が下りて来るとの言い伝えもあるとか・・・。お手伝いも大切です。十三日は「すす払い」一年間に溜まったホコリを掃い、隅から隅まできれいにすると、年神様がたくさんのご利益を持って降りて来るとされています。冬の真ん中は二十二日の「冬至」、かぼちゃや冬至粥を食べて、ゆず湯に浸かって大晦日まで元気に走り続けます。。が、その前の大イベント「クリスマス」。今年はどんな三太さんがやってきそうですか??・?

キリストの生誕と古代ヨーロッパの冬至の祝祭が結びついたとされるクリスマス。。語源は「キリストのミサ」だとか。。。日本には1549年、ご存じフランシスコ・ザビエルのキリスト教伝来によって、宗教行事として伝わりました。ツリーは、常緑樹に花や食べ物を飾って、木に神様が留まるように祈るために。てっぺんのトップスターは、キリストが生まれた時に東の空に輝いた星。リースの柊は、キリストの受難の象徴で、殺菌作用のあるモミと共に魔よけや無病息災、豊作を祈ります。クリスマスカラーの赤はキリストの流した血、白はキリストの純潔、緑は永遠の命を象徴する常緑樹の意。真っ白な生クリームに緑のヘタの付いた真っ赤なイチゴも楽しくクリスマスを演出します。

それから、25日の朝は日本でもどこか厳かな感じがしますが、冬至に近いこの日は、太陽も休んでいると考えられ、静かにしないと太陽が戻ってこないと信じられていたとか。。。。静かにのんびりと年末を過ごせたらいいのですがネエ!!・・・・。さて、チョコレートたっぷりのケーキ作りで、美味しい時間をお過ごし下さい

県営吉田公園しずかちゃん「緑化大学」

お題「慶祝」

雪平(丹頂)・練り切り(紅梅)

雪平生地 丹頂

求肥菓子、求肥は牛のなめし革のように白いことから、以前は「牛皮」という字があてられていました。羽二重のような柔らかさと餅のような弾力性を兼ね備えており、口にした時の滑らかさと、コシのある歯触りで、多くの茶人を魅了してきました。

半ば透き通るような白さは、中に包んだ餡の色を微妙に透かす効果があるし、発色にも優れています。コシのある柔らかな生地は、自由自在な創作を可能にします。生菓子には欠かせない生地です。

その求肥をベースに、白あん(練り切り餡)と卵白を加えて、白さを際立たせふっくらとしたものが雪平生地です。上生菓子の生地としては定番で、菓子の印象に温かみが加わります。求肥に比べて弾力性は劣りますが、硬くなりにくい生地になります。

木の葉が散り終えて、本格的な冬を迎える季節。低く重い灰色の雲が空を塞ぐ事を雪曇。遠くの山は雪化粧をします。雪は結晶の美しさから花に例えられ、「雪の華・不香(ふきょう)の花・六華(りっか)」などの名を持ち、「銀世界・白銀」などと、銀色で表現される事も多いです。雪は本来、雨かんむりに箒を表す「彗」、掃くことができる雨との意味と同時に、雪(すす)ぐとも読んで「掃いて清める」という意味もあったとか・・・。

雪が珍しいこの地域、粋な雪見の宴にも憧れます。

はりはら塾「いと、お菓子!」

ケーキ(ガナッシュクリーム)

師走、おこたが恋しい季節です。七日は二十四節季の「大雪」、八日の「正月事始め」では、一年の感謝を込めて家の道具を片付けましょう。親のいう事をきかない子のところには山から「一つ目小僧」が下りて来るとの言い伝えもあるとか・・・。お手伝いも大切です。十三日は「すす払い」一年間に溜まったホコリを掃い、隅から隅まできれいにすると、年神様がたくさんのご利益を持って降りて来るとされています。冬の真ん中は二十二日の「冬至」、かぼちゃや冬至粥を食べて、ゆず湯に浸かって大晦日まで元気に走り続けます。。が、その前の大イベント「クリスマス」。今年はどんな三太さんがやってきそうですか??・?

キリストの生誕と古代ヨーロッパの冬至の祝祭が結びついたとされるクリスマス。。語源は「キリストのミサ」だとか。。。日本には1549年、ご存じフランシスコ・ザビエルのキリスト教伝来によって、宗教行事として伝わりました。ツリーは、常緑樹に花や食べ物を飾って、木に神様が留まるように祈るために。てっぺんのトップスターは、キリストが生まれた時に東の空に輝いた星。リースの柊は、キリストの受難の象徴で、殺菌作用のあるモミと共に魔よけや無病息災、豊作を祈ります。クリスマスカラーの赤はキリストの流した血、白はキリストの純潔、緑は永遠の命を象徴する常緑樹の意。真っ白な生クリームに緑のヘタの付いた真っ赤なイチゴも楽しくクリスマスを演出します。

それから、25日の朝は日本でもどこか厳かな感じがしますが、冬至に近いこの日は、太陽も休んでいると考えられ、静かにしないと太陽が戻ってこないと信じられていたとか。。。。静かにのんびりと年末を過ごせたらいいのですがネエ!!・・・・。さて、チョコレートたっぷりのケーキ作りで、美味しい時間をお過ごし下さい

県営吉田公園しずかちゃん「緑化大学」

お題「慶祝」

雪平(丹頂)・練り切り(紅梅)

雪平生地 丹頂

求肥菓子、求肥は牛のなめし革のように白いことから、以前は「牛皮」という字があてられていました。羽二重のような柔らかさと餅のような弾力性を兼ね備えており、口にした時の滑らかさと、コシのある歯触りで、多くの茶人を魅了してきました。

半ば透き通るような白さは、中に包んだ餡の色を微妙に透かす効果があるし、発色にも優れています。コシのある柔らかな生地は、自由自在な創作を可能にします。生菓子には欠かせない生地です。

その求肥をベースに、白あん(練り切り餡)と卵白を加えて、白さを際立たせふっくらとしたものが雪平生地です。上生菓子の生地としては定番で、菓子の印象に温かみが加わります。求肥に比べて弾力性は劣りますが、硬くなりにくい生地になります。

2020年01月21日

いと、お菓子!2019 11月

ご案内

旧暦10月の異名「神無月」、この時期に日本中の神様が出雲大社に集まり、留守になるからなど、由来は諸説あります。

最初の亥の日は「こたつ開き」、茶道の世界では「炉開き」。陰陽五行説では、亥は「火」を司る「水」を意味するとして、この亥の日に囲炉裏やこたつに火を入れれば、火災にならないと信じられていたようです。そろそろ朝晩の冷たさにストーブが恋しい季節となってきます。

はりはら塾「いと、お菓子!」

蒸しケーキ(チョコバナナ・チーズココア)

蒸しパン(むしパン)は、小麦粉に重曹やベーキングパウダー、砂糖等を混ぜ、蒸し器で蒸した膨化食品です。特に果物などをのせたものが「蒸しケーキ」とも呼ばれるます。

柔らかく立ち上る湯気のある風景は、とても温かくて幸せで、懐かしささえ感じてしまいます。蒸しパンの心和むおいしさは、お母さんの味とも言われます。材料を混ぜるだけの手軽な作り方なのに、ふんわりとした生地が出来上がる、可愛いおやつ菓子です。お菓子づくりのレパートリーの必須項目です。

バナナは、個性の強い甘みを持っているにもかかわらず、いろいろな食材と相性が良く、思いの外、守備範囲の広いフルーツだと思います。チョコやナッツは定番で、抹茶・シナモン・チーズ・ラズベリー・などなど・・。

ココア(cocoa)は、カカオ豆およびカカオ豆を原料とするチョコレートの各種中間製品で、カカオマスの油脂分(ココアバター)を減らした固形物、または、その粉末ココアパウダーや、ココアパウダーを溶かした飲料の略称です「ココアはポリフェノールを含む健康飲料であり、ピュアココアに入っているリグニン(食物繊維の一種)が腸管の掃除に役立つ(朝に飲むと効果的)」として紹介され1996年冬に一時社会現象にまでなりスーパーマーケット等小売店では関連商品の売切れ及び品薄が相次いだ事もありました。

蒸し菓子は、出来上がりを食べるのが一番、冷めたらレンジでチンして、、熱々にしてお召し上がり下さい。

吉田公園緑化大学

お題「立冬」 山茶花・木枯らし

「浮 島」

浮島生地は、上生菓子や朝生菓子として扱われる蒸し物です。卵、砂糖、粉類、餡で作った生地を蒸して作ります。上生菓子にする場合、羊羹などと流し合わせたり、焼印を押したりします。茶席菓子としても饗される「浮島」、名前からもふわふわ感が伝わってきます。餡を主体にした蒸しかすてらなので、口どけもよく、卵の気泡で浮かせた生地は香りも豊かです。甘露煮の栗やかのこ豆との相性も良く、嬉しい甘さに浸れます。

旧暦10月の異名「神無月」、この時期に日本中の神様が出雲大社に集まり、留守になるからなど、由来は諸説あります。

最初の亥の日は「こたつ開き」、茶道の世界では「炉開き」。陰陽五行説では、亥は「火」を司る「水」を意味するとして、この亥の日に囲炉裏やこたつに火を入れれば、火災にならないと信じられていたようです。そろそろ朝晩の冷たさにストーブが恋しい季節となってきます。

はりはら塾「いと、お菓子!」

蒸しケーキ(チョコバナナ・チーズココア)

蒸しパン(むしパン)は、小麦粉に重曹やベーキングパウダー、砂糖等を混ぜ、蒸し器で蒸した膨化食品です。特に果物などをのせたものが「蒸しケーキ」とも呼ばれるます。

柔らかく立ち上る湯気のある風景は、とても温かくて幸せで、懐かしささえ感じてしまいます。蒸しパンの心和むおいしさは、お母さんの味とも言われます。材料を混ぜるだけの手軽な作り方なのに、ふんわりとした生地が出来上がる、可愛いおやつ菓子です。お菓子づくりのレパートリーの必須項目です。

バナナは、個性の強い甘みを持っているにもかかわらず、いろいろな食材と相性が良く、思いの外、守備範囲の広いフルーツだと思います。チョコやナッツは定番で、抹茶・シナモン・チーズ・ラズベリー・などなど・・。

ココア(cocoa)は、カカオ豆およびカカオ豆を原料とするチョコレートの各種中間製品で、カカオマスの油脂分(ココアバター)を減らした固形物、または、その粉末ココアパウダーや、ココアパウダーを溶かした飲料の略称です「ココアはポリフェノールを含む健康飲料であり、ピュアココアに入っているリグニン(食物繊維の一種)が腸管の掃除に役立つ(朝に飲むと効果的)」として紹介され1996年冬に一時社会現象にまでなりスーパーマーケット等小売店では関連商品の売切れ及び品薄が相次いだ事もありました。

蒸し菓子は、出来上がりを食べるのが一番、冷めたらレンジでチンして、、熱々にしてお召し上がり下さい。

吉田公園緑化大学

お題「立冬」 山茶花・木枯らし

「浮 島」

浮島生地は、上生菓子や朝生菓子として扱われる蒸し物です。卵、砂糖、粉類、餡で作った生地を蒸して作ります。上生菓子にする場合、羊羹などと流し合わせたり、焼印を押したりします。茶席菓子としても饗される「浮島」、名前からもふわふわ感が伝わってきます。餡を主体にした蒸しかすてらなので、口どけもよく、卵の気泡で浮かせた生地は香りも豊かです。甘露煮の栗やかのこ豆との相性も良く、嬉しい甘さに浸れます。

2019年11月06日

いと、お菓子!2019 10月

ご案内

「寒露」露が冷たく感じられる頃です。山は、巡る季節に刻々と表情を変えていきます。春「山笑う」、夏「山滴る」、秋「山装(粧)う」、冬「山眠る」。中国の画家・郭熙(かくき)の詩から作られた山の季語です。冷えていく空気の中、上の方から徐々に赤や黄色の錦を装い始めた景色に囲まれます。太陽があっという間に沈んでしまう様を「つるべ落とし」、旧暦9月が長月のとおり、どんどん夜が長くなり、秋の夜長を楽しむ季節の始まりです。

はりはら塾「いと、お菓子!」

ホクホク新栗の蒸し羊羹

羊羹の「羊」はひつじ、「羹」はあつものという漢字からなるように、本来は羊肉を使用した、とろみある汁物のことを指す言葉です。これは中国の古い点心のひとつで、鎌倉時代に中国に渡った僧侶が、日本にこの文化をもたらしたようです。ただ当時、仏教では肉食を禁じていたうえ、日本でも羊を食べる文化があまりなかったことから、色合いが似た小豆や葛粉などを使用して、中国の羊羹に見立てた料理を作ったのがはじまりだと言われています。

羊羹とは総称で、練り羊羹、水羊羹、蒸し羊羹に分けることができ、我々が一般的に羊羹と呼んでいるものは、練り羊羹のこと。この3つのなかで最も歴史が古いものは、蒸し羊羹で、次いで練り羊羹、水羊羹と続く。練り羊羹が誕生したのは江戸時代の後期、1862年には、現在でも続く老舗和菓子店で羊羹が作られていた記録が残っている。練り羊羹に使われているのは、小豆、砂糖、そして寒天。寒天を溶かした水に、小豆を炊いた餡と砂糖を入れて練ることから、練り羊羹と呼ばれます。水羊羹は、古くは葛や小麦粉を使って蒸し羊羹のように作られていたようですが、現在では寒天を使って作られることがほとんど。この寒天を使用した水羊羹が一般に広まったのは明治以降で、材料は練り羊羹とほぼ同じでも、大きな違いは糖度と食感にあります。

さて、蒸し羊羹は、羊羹のなかでももっとも歴史が古く、小麦粉や葛粉、片栗粉、上新粉などを使い、蒸すことで固めるものである。現在では材料にもアレンジされたものが主流で、栗蒸し羊羹や芋羊羹などが有名です。

初夏に独特の匂いを漂わせた栗の花も、秋が進むにつれて実を結び毬栗が大きくなっていきます。青い毬に包まれた「若栗」、実が熟して「笑栗」、梢から落ちて「落栗」、そんな秋の味覚を美味しく頂くには・・・コレ!。

菊4種 練り切り製 と栗蒸し羊羹

吉田公園緑化大学

お題「仲秋」

着せ綿・初紅葉 新栗蒸し羊羹

「寒露」露が冷たく感じられる頃です。山は、巡る季節に刻々と表情を変えていきます。春「山笑う」、夏「山滴る」、秋「山装(粧)う」、冬「山眠る」。中国の画家・郭熙(かくき)の詩から作られた山の季語です。冷えていく空気の中、上の方から徐々に赤や黄色の錦を装い始めた景色に囲まれます。太陽があっという間に沈んでしまう様を「つるべ落とし」、旧暦9月が長月のとおり、どんどん夜が長くなり、秋の夜長を楽しむ季節の始まりです。

はりはら塾「いと、お菓子!」

ホクホク新栗の蒸し羊羹

羊羹の「羊」はひつじ、「羹」はあつものという漢字からなるように、本来は羊肉を使用した、とろみある汁物のことを指す言葉です。これは中国の古い点心のひとつで、鎌倉時代に中国に渡った僧侶が、日本にこの文化をもたらしたようです。ただ当時、仏教では肉食を禁じていたうえ、日本でも羊を食べる文化があまりなかったことから、色合いが似た小豆や葛粉などを使用して、中国の羊羹に見立てた料理を作ったのがはじまりだと言われています。

羊羹とは総称で、練り羊羹、水羊羹、蒸し羊羹に分けることができ、我々が一般的に羊羹と呼んでいるものは、練り羊羹のこと。この3つのなかで最も歴史が古いものは、蒸し羊羹で、次いで練り羊羹、水羊羹と続く。練り羊羹が誕生したのは江戸時代の後期、1862年には、現在でも続く老舗和菓子店で羊羹が作られていた記録が残っている。練り羊羹に使われているのは、小豆、砂糖、そして寒天。寒天を溶かした水に、小豆を炊いた餡と砂糖を入れて練ることから、練り羊羹と呼ばれます。水羊羹は、古くは葛や小麦粉を使って蒸し羊羹のように作られていたようですが、現在では寒天を使って作られることがほとんど。この寒天を使用した水羊羹が一般に広まったのは明治以降で、材料は練り羊羹とほぼ同じでも、大きな違いは糖度と食感にあります。

さて、蒸し羊羹は、羊羹のなかでももっとも歴史が古く、小麦粉や葛粉、片栗粉、上新粉などを使い、蒸すことで固めるものである。現在では材料にもアレンジされたものが主流で、栗蒸し羊羹や芋羊羹などが有名です。

初夏に独特の匂いを漂わせた栗の花も、秋が進むにつれて実を結び毬栗が大きくなっていきます。青い毬に包まれた「若栗」、実が熟して「笑栗」、梢から落ちて「落栗」、そんな秋の味覚を美味しく頂くには・・・コレ!。

菊4種 練り切り製 と栗蒸し羊羹

吉田公園緑化大学

お題「仲秋」

着せ綿・初紅葉 新栗蒸し羊羹

2019年09月11日

いと、お菓子!2019 9月

ご案内

日本は古くは「秋津島」と言われていたそうな。古代より田んぼが拓かれ、多数のトンボが生息し、トンボの古名は「秋津」。日本書紀によると、神武天皇が大和の国を一望して、「秋津がつながっている姿のようだ」と言ったことに由来しているとか、、。トンボの雄雌は輪のようにつながって交尾し、イトトンボは身体が細くしなるので、日本列島の形にも見えるからでしょうか。弥生時代の銅鐸にもその姿は描かれていて、田の害虫を食べてくれる縁起の良い虫として大切にされ「田の神」とも呼ばれる事もあるようです。しかし、西洋では「空飛ぶヘビ」「魔女の針」などと呼ばれ、気味の悪い存在だったようです。

県営吉田公園しずかちゃん「緑化大学」

お題「中秋」

秋茜・若栗(練り切り製)

はりはら塾 いと、お菓子!

冷製カスタードクリームのデザート

クープは、短い脚の付いた広口の皿や鉢。また、その器にアイスクリームや果物、生クリームなどを盛ったデザートを意味するフランス語です。(別に、フランスパンなどの固いパンを均一に膨らませるために生地に入れる切り込みの意味もあります。)

カスタード(英: Custard)は、卵、牛乳、砂糖、香料などからなるカスタードソース、あるいは、それを焼いたり蒸したりして加熱した菓子を言います。カスタードソースはデザートやデザート用のクリーム、デザート用のソースに用いられることが多いが、キッシュなど塩味の料理にも利用されます。最もポピュラーなところでは、シュー生地の中に入れたカスタードシュ-や器に流して焼いて固めたカスタードプリン。いずれも定番のデザートで多くの人から長年愛されています。

今回は、カスタードソースをなめらかなプリンのようにやわらかく炊きあげて、生クリームをたっぷりと加えた冷製デザート。フルーツを飾ったり、チョコレートを加える事でバリエーションも増やせます。凝固の役割をする小麦粉の量を調整することで、炊きあがりのクリームの堅さが変わるので、用途やお好みに合わせたカスタードクリームを作ってみてください。

日本は古くは「秋津島」と言われていたそうな。古代より田んぼが拓かれ、多数のトンボが生息し、トンボの古名は「秋津」。日本書紀によると、神武天皇が大和の国を一望して、「秋津がつながっている姿のようだ」と言ったことに由来しているとか、、。トンボの雄雌は輪のようにつながって交尾し、イトトンボは身体が細くしなるので、日本列島の形にも見えるからでしょうか。弥生時代の銅鐸にもその姿は描かれていて、田の害虫を食べてくれる縁起の良い虫として大切にされ「田の神」とも呼ばれる事もあるようです。しかし、西洋では「空飛ぶヘビ」「魔女の針」などと呼ばれ、気味の悪い存在だったようです。

県営吉田公園しずかちゃん「緑化大学」

お題「中秋」

秋茜・若栗(練り切り製)

はりはら塾 いと、お菓子!

冷製カスタードクリームのデザート

クープは、短い脚の付いた広口の皿や鉢。また、その器にアイスクリームや果物、生クリームなどを盛ったデザートを意味するフランス語です。(別に、フランスパンなどの固いパンを均一に膨らませるために生地に入れる切り込みの意味もあります。)

カスタード(英: Custard)は、卵、牛乳、砂糖、香料などからなるカスタードソース、あるいは、それを焼いたり蒸したりして加熱した菓子を言います。カスタードソースはデザートやデザート用のクリーム、デザート用のソースに用いられることが多いが、キッシュなど塩味の料理にも利用されます。最もポピュラーなところでは、シュー生地の中に入れたカスタードシュ-や器に流して焼いて固めたカスタードプリン。いずれも定番のデザートで多くの人から長年愛されています。

今回は、カスタードソースをなめらかなプリンのようにやわらかく炊きあげて、生クリームをたっぷりと加えた冷製デザート。フルーツを飾ったり、チョコレートを加える事でバリエーションも増やせます。凝固の役割をする小麦粉の量を調整することで、炊きあがりのクリームの堅さが変わるので、用途やお好みに合わせたカスタードクリームを作ってみてください。

2019年09月10日

いと、お菓子!2019 8月

ご案内

暑中お見舞い申し上げます

萌葱(もえぎ)色、伽羅(きゃら)色、桔梗(ききょう)色、巡る季節に誘われるように野山へ足を運び、自分の手で素材を集める草木染めには、美しい名前が付けられています。温度や湿度、時間などによって染め上がりは千差万別で、全く同じ色は出ないそうです。この一期一会こそが、自然そのものと対峙する魅力なのかもしれません。和菓子作りと共通の「手のひらの自然」がここにもあるようです。

県営吉田公園しずかちゃん「緑化大学」

お題「初秋」

はさみ菊・桔梗 練り切り製

はりはら塾「いと、お菓子!」

レモン羹・道明寺羹(水牡丹)

和菓子の世界では、寒天の持っている凝固力を利用して、甘味料やその他の副材料の加わった溶液を凝固させたものを総称して「流し物」と言われます。煮詰めの強弱、加合される材料の相違、仕上げ後の乾燥状態の相違などで「生菓子」と「半生菓子」に分類されます。

餡を加えて作る「羊羹」を除いた流し物は、形状・色調・食べ口・清涼感などの点で、夏場に製造、販売される事が多く、副材料によって種類も豊富です。

その中で道明寺羹は、錦玉羹に道明寺粉を柔らかにして合わせて作ります。錦玉液に半透明の道明寺粉が散在して、粉雪交じりの雨を思わせることから「みぞれ羹」とも呼ばれます。

紅色餡を透き通ったみぞれ羹で包み、茶巾絞りに仕上げます。ひんやりもちもちの口当たりが涼感を誘います。また、みぞれ羹を通して薄紅に浮かぶ豊麗さをそのまま映した美の表現は、茶の湯の世界にも喜ばれます。酷暑が続きますので食欲も落ちて冷たいものやさっぱりしたものばかりに手がのびてしまいます。。「錦玉羹」は、見た目にも爽やかな仕上げを工夫して、視覚から涼しさを演出します。小さなお菓子に夏の風情を表現して、厳しい残暑を乗り切りましょう・・・。。

錦玉羹製

暑中お見舞い申し上げます

萌葱(もえぎ)色、伽羅(きゃら)色、桔梗(ききょう)色、巡る季節に誘われるように野山へ足を運び、自分の手で素材を集める草木染めには、美しい名前が付けられています。温度や湿度、時間などによって染め上がりは千差万別で、全く同じ色は出ないそうです。この一期一会こそが、自然そのものと対峙する魅力なのかもしれません。和菓子作りと共通の「手のひらの自然」がここにもあるようです。

県営吉田公園しずかちゃん「緑化大学」

お題「初秋」

はさみ菊・桔梗 練り切り製

はりはら塾「いと、お菓子!」

レモン羹・道明寺羹(水牡丹)

和菓子の世界では、寒天の持っている凝固力を利用して、甘味料やその他の副材料の加わった溶液を凝固させたものを総称して「流し物」と言われます。煮詰めの強弱、加合される材料の相違、仕上げ後の乾燥状態の相違などで「生菓子」と「半生菓子」に分類されます。

餡を加えて作る「羊羹」を除いた流し物は、形状・色調・食べ口・清涼感などの点で、夏場に製造、販売される事が多く、副材料によって種類も豊富です。

その中で道明寺羹は、錦玉羹に道明寺粉を柔らかにして合わせて作ります。錦玉液に半透明の道明寺粉が散在して、粉雪交じりの雨を思わせることから「みぞれ羹」とも呼ばれます。

紅色餡を透き通ったみぞれ羹で包み、茶巾絞りに仕上げます。ひんやりもちもちの口当たりが涼感を誘います。また、みぞれ羹を通して薄紅に浮かぶ豊麗さをそのまま映した美の表現は、茶の湯の世界にも喜ばれます。酷暑が続きますので食欲も落ちて冷たいものやさっぱりしたものばかりに手がのびてしまいます。。「錦玉羹」は、見た目にも爽やかな仕上げを工夫して、視覚から涼しさを演出します。小さなお菓子に夏の風情を表現して、厳しい残暑を乗り切りましょう・・・。。

錦玉羹製

ふるさと創菓処 扇松堂

ふるさと創菓処 扇松堂

住所

住所 電話・FAX

電話・FAX 営業時間

営業時間 定休日

定休日  駐車場

駐車場 アクセス

アクセス